Le Cinéma Nigérien : Histoire, Défis et Impact Culturel

Découvrez l'évolution du cinéma nigérien depuis Jean Rouch jusqu'à nos jours, explorant les contributions de ses pionniers, les défis contemporains et l'impact social des nouvelles voix cinématographiques. Cet article met en lumière la renaissance du cinéma au Niger et son rôle crucial dans la représentation culturelle et le dialogue social.

Le cinéma nigérien, bien que moins médiatisé que certains de ses voisins africains, détient une place historique dans le cinéma africain, avec des racines profondes qui remontent aux premières heures du cinéma documentaire et ethnographique.

Les pionniers du cinéma nigérien et leurs contributions internationales

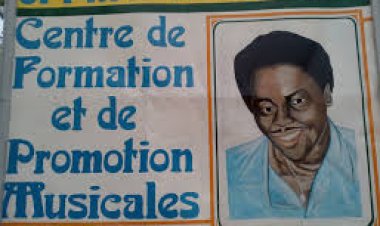

Jean Rouch, ethnologue et réalisateur français, a marqué le début du cinéma au Niger dans les années 40. Son approche novatrice a ouvert la voie à des talents locaux tels qu'Oumarou Ganda, qui s'est distingué non seulement dans des rôles sous la direction de Rouch mais aussi en tant que réalisateur de fictions reconnues internationalement. Ses œuvres, comme Cabascabo, ont été saluées au Festival de Cannes et à Moscou, établissant un précédent pour le cinéma africain sur la scène internationale.

Oumarou Ganda

Moustapha Alassane, un autre pionnier, a été récompensé pour son animation La Mort de Gandji au Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar. Ces succès précoces dans les années 60 et 70 ont non seulement élevé le profil du cinéma nigérien mais ont également prouvé que des productions locales pouvaient résonner bien au-delà de leurs frontières nationales.

Renaissance et évolution du cinéma nigérien

Malgré des périodes de ralentissement dû au manque de soutien financier et politique, le cinéma nigérien connaît depuis quelques années une renaissance, grâce à une nouvelle génération de cinéastes (Ousmane IIbo Mahamane, Moussa Hamadou Djingarey, Boubacar Djingarey MAïGA, Mamane Bakabé, Inoussa Ousséïni, Moustapha Diop, etc). Ces derniers, tout en utilisant des moyens modestes, produisent des œuvres qui reflètent les réalités sociales et culturelles du Niger, souvent à travers le prisme de documentaires et de fictions qui s'expriment en langues locales et abordent des thèmes pertinents tels que la religion, les coutumes et le quotidien des Nigériens.

Sani Magori, par exemple, est un cinéaste qui s'est fait connaître par ses documentaires profondément ancrés dans le vécu nigérien, tels que Pour le meilleur et pour l'oignon et Koukan Kourcia, le cri de la tourterelle. Son approche est caractérisée par une utilisation intime du cinéma pour explorer, documenter et partager les expériences locales.

Le cinéma nigérien : catalyseur de changement social

Au Niger, le cinéma s'est avéré être un outil efficace pour la sensibilisation et l'éducation communautaire, en particulier dans des régions confrontées à l'insécurité et aux crises socio-économiques. Les cinéastes nigériens utilisent le septième art pour aborder des sujets sensibles et promouvoir le dialogue sur des questions telles que la justice sociale, l'égalité des genres et la gouvernance. Par ces moyens, ils contribuent non seulement à l'éveil des consciences mais aussi à la mobilisation des communautés pour l'action et le changement.

L'impact des femmes dans le cinéma nigérien

Ramatou Keita

L'engagement des femmes dans le cinéma nigérien a pris une importance croissante ces dernières années, avec des figures telles que Zalika Souley, Ramatou Keita, Aicha Macky, Amina Weira, et Amina Mamani. Ces cinéastes apportent des perspectives uniques sur des problématiques sociales, culturelles et personnelles à travers leurs œuvres. Leurs films ne se contentent pas de divertir ; ils interrogent, éduquent et inspirent le public, tout en ouvrant des discussions sur des sujets souvent considérés comme tabous. Aicha Macky, par exemple, explore des thèmes comme l'infertilité et la condition féminine dans ses documentaires, tandis que Amina Weira se penche sur les impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière dans sa région natale à travers son œuvre La Colère dans le vent.

En conclusion, le cinéma nigérien, riche de son héritage et dynamisé par de nouveaux talents, se trouve à un carrefour. Il continue à jouer un rôle crucial dans le dialogue culturel et social du pays, tout en gagnant peu à peu une reconnaissance internationale pour son authenticité et son audace créative.

moulaye

moulaye