Opérations Serval et Barkhane : Leçons non apprises et avenir des bases militaires françaises en Afrique

Après l'échec des opérations Serval et Barkhane au Sahel, les bases militaires françaises en Afrique sont-elles toujours pertinentes ? Analyse des enjeux stratégiques et des leçons non retenues.

Les opérations Serval et Barkhane, menées par la France au Sahel pendant plus de dix ans, ont été largement critiquées pour leurs résultats mitigés, voire pour leur échec en termes de lutte contre le terrorisme et de stabilisation régionale. Aujourd'hui, alors que Paris réduit drastiquement ses effectifs militaires en Afrique de l'Ouest et centrale, des questions se posent sur l'efficacité des bases militaires françaises restantes dans plusieurs pays africains et sur les leçons que ces nations auraient dû tirer de ces interventions.

Un bilan amer au Sahel

Les opérations Serval et Barkhane avaient pour objectif de contrer la montée des groupes djihadistes au Mali et dans toute la région sahélienne. Si Serval a initialement réussi à repousser l'avancée des insurgés vers Bamako en 2013, Barkhane, qui a pris le relais en 2014, a peiné à stabiliser durablement la région. Les groupes djihadistes ont continué à se réorganiser, s'adaptant aux nouvelles stratégies militaires et exploitant les faiblesses des États sahéliens.

Malgré les succès tactiques ponctuels, tels que l'élimination de chefs djihadistes, l'opération Barkhane n'a pas pu empêcher la détérioration de la situation sécuritaire. Le Sahel est resté en proie à des violences croissantes, avec des attaques régulières contre les civils et les forces armées locales, et des coups d'État militaires ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger, renversant des gouvernements considérés comme des partenaires de la France.

Réduction des effectifs : Un aveu d'échec

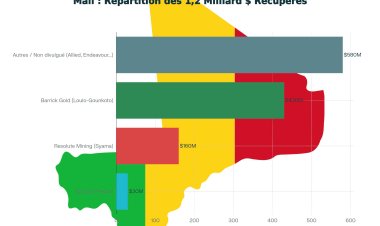

En juin 2024, la France a annoncé une réduction significative de sa présence militaire en Afrique subsaharienne, réduisant ses effectifs à environ 300 soldats au Tchad et une centaine dans ses bases au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Cette décision, bien que présentée comme un ajustement stratégique, est perçue par beaucoup comme une reconnaissance tacite de l'échec des opérations militaires françaises dans la région.

Le président Emmanuel Macron a cherché à repositionner la présence française en Afrique sous une forme moins visible, tout en maintenant un accès stratégique aux pays concernés. Cette approche vise à répondre aux aspirations des nations africaines à plus de souveraineté, tout en conservant des liens de coopération militaire. Pourtant, cette réduction ne résout pas les problèmes fondamentaux qui ont miné l'efficacité des interventions françaises au Sahel.

Les pays hôtes : Ont-ils retenu la leçon ?

Malgré les résultats controversés de Barkhane, plusieurs pays africains continuent d'héberger des bases militaires françaises. Parmi eux, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, qui restent des points d'appui pour la France en Afrique de l'Ouest et centrale. La question se pose de savoir si ces pays ont pleinement tiré les leçons de l'expérience sahélienne.

Le Tchad, par exemple, abrite toujours un contingent important de soldats français, même s'il est désormais entouré de pays où les forces paramilitaires russes gagnent en influence. Cette situation pourrait devenir source de tensions régionales et soulève des questions sur la pertinence de maintenir une présence militaire étrangère dans un contexte de fragilité politique accrue.

En Côte d'Ivoire et au Sénégal, des réductions d'effectifs sont déjà en cours, mais la présence française reste un sujet sensible. Le nouveau gouvernement sénégalais, sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, a exprimé des réserves quant à la présence prolongée de bases militaires étrangères, tout en affirmant son engagement envers les accords de défense existants. Cette position reflète une tension entre la nécessité de coopération sécuritaire et le désir croissant d'affirmer une pleine souveraineté nationale.

Les bases militaires : Enjeux stratégiques ou vestiges du passé ?

La réduction des effectifs militaires français en Afrique pourrait marquer une transition vers une nouvelle ère de coopération, où les bases militaires jouent un rôle moins central. Le commandement dédié à l'Afrique, que la France prévoit d'établir à Paris, souligne cette volonté de recentrer l'engagement militaire sur des partenariats plus souples, axés sur la formation, le renseignement, et le soutien logistique, plutôt que sur des missions de combat direct.

Cependant, la question demeure : ces pays, en continuant d'abriter des bases militaires françaises, ne risquent-ils pas de répéter les erreurs du passé ? L'expérience de Barkhane a montré que la présence militaire étrangère, si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie politique et économique robuste, peut engendrer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le ressentiment local, la montée du sentiment anti-français, et l'incapacité à stabiliser les régions concernées sont autant de leçons que ces nations devraient considérer dans leurs relations futures avec la France.

Conclusion : Une présence militaire en question

Alors que la France amorce une décrue historique de sa présence militaire en Afrique, les pays qui continuent d'héberger des bases françaises doivent évaluer attentivement les implications de ces choix. Si la coopération sécuritaire reste essentielle, elle doit être réinventée pour répondre aux réalités contemporaines et aux aspirations des populations locales.

Les leçons tirées des opérations Serval et Barkhane sont claires : une présence militaire étrangère, sans une stratégie globale adaptée aux contextes locaux, ne suffit pas à garantir la stabilité. Les nations africaines concernées doivent donc réfléchir à de nouveaux modèles de coopération qui privilégient leur souveraineté tout en répondant efficacement aux défis sécuritaires.

moulaye

moulaye